製品資料.歴史

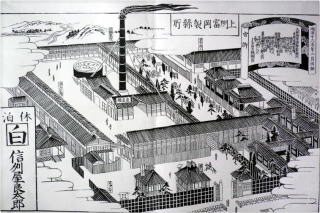

| コンクリートの歴史は古く、ローマ人はヴェスビオス火山の麓で取れる火山灰と石灰、砕石を混ぜ合わせたものが水中で硬化し、強度を増すことを知って、伽藍や、橋や、水道橋などを造っていたようだよ。 元都立大の山本先生は、ローマの伽藍のドームは既に型枠を使用していた形跡があると言われていたよ。 中国の大地湾遺跡には、紀元前3,000年も前から同じような方法が使われていたと言われているがね。 現代のセメントは、1824年イギリスのJ.Aspdinというタイル職人によって発明されたもので、石灰石と粘土を加えて焼成したクリンカーを粉砕したものだよ。 このヒントになる話は有名で、石灰石の上で焚き火をしていたところが俄か雨で火が消えてしまった。 後で、その場所行って見たところペースト状になったことから、セメントを創ることを思いついたと言うことだよ。 最初に作られたセメントがイギリスのポルトランド石と良く似ていたことから、ポルトランドセメントと呼ばれたと言う話も有名だね。 J.Aspodinの発明したセメントの工場は1840年にフランスのブロニュに始めて建設され、その後、1853年にはドイツでも建設されたんだ。 日本での最初のセメント工場は明治維新後の産業革命の中で官営事業の1つとして扇島につくられたもので、群馬県の富岡製糸工場、九州の八幡製鉄所に続いて建設されたもので1880年には民間のアサノセメント,原製糸所、八幡製鉄所にそれぞれ払い下げられたものじゃ。 現在、扇島工場には当時の原型は無いが、富岡製糸工場は持ち主の片倉工業が市に寄贈し、全景を遺跡として保存しているよ。 そして、今文化遺産として登録申請を市ぐるみ,県ぐるみ総出で盛り上がっている最中だよ。

コンクリートは鉄筋との出会いで発展した その後、その提案を受けて、1861年のパリの万国博覧会にはJoseph Lambotが鉄網入りコンクリート製ボートを出品して、見学に来た人々をびっくりさせたんだ。 更に、1861年にはFrancois Coignetが鉄棒入りコンクリート部品の特許をとるまでになったんだ。 鉄筋コンクリートとして舞台に出たのは、何と言っても、 1867年に、造園家のJoseph Monierが鉄筋入りの植木鉢で特許を取り,評判をとった話だな。 構造物としてのデビューは鉄筋コンクリート製の橋として1875年のフランスにお目見えしたことだったよ。 この橋は長さが16m、幅4mで当時の世間をあっと言わせたものじゃた。 その後、鉄筋コンクリート理論は各国に受け継がれ、1886年にはアメリカでプレストレストの実験が行われているまでに発展していったんだ。 日本での我輩が知っているプレストレス製品は、戦後の荒れ果てた多摩川の河川敷に新潟から上京してきた職人が、ピアノ線を引っ張ってコンクリート製品の研究を続けているものを見たのが始めてじゃったよ。 研究熱心で、所謂、町の発明家と言ったタイプのこの人は、経済的には恵まれ無い一生を過ごしたようじゃよ。 息子さんとも付き合いがあったが、親父には到底かなわなかったようじゃよ。 色々と、エピソードをお持ちで、当時の鉄道大臣室に案内なしに入室出来たのは、この人ぐらいで、終にはコンクリート枕木を国鉄に採用させるまでに至らしめた張本人じゃよ。 この最初の工場は、後のオリエンタル建設の東京工場になり、売ったそのお金で、隣りに、をこれもまた、後の日本鋼弦を作り上げたものだよ。 ここも去り、晩年は東京タワーの下の建物で暮らしていたものじゃった。 周りが綺麗に整備されて行くと、残ったその建物が古く調和しない景色だと幾度か苦情が寄せられたとか、この人の発明以外は眼中に無い、豪放無頼の人柄をその後、伝える人もいない。 この発明家が作った2つの工場は今は無い。 1つは読売新聞の印刷工場に、もう1つは、NECの工場に、姿を変えちゃたな。 この発明家と似た人に鉄筋編整機の平岡金属の創始者がいたっけ。 戦後の鉄筋編成はパイルでも、管でも、木枠の台に括り付けて手で番線を使って編み上げたのもじゃったが、この編成機のお蔭で一変に専門化していったもんじゃったよ。 戦後に自転車に付けた「カブ」モターを作って今のホンダの前身となったのも発明家の成せる事業の結果じゃが、発明と事業が両輪で上手く回転しないと、苦労が実らない結果になって仕舞うものだと言う見本みたいな話じゃね。  U字溝のメッシュ筋を スポット溶接する従業員 生コン工場の出会い 日本に初めて生コン工場が誕生したのは、戦後復興期の1949年に東京コンクリート社が琴平橋に建設したものだよ。 戦後のセメントは配給制のなかの実績割当で創業したんだよ。 内緒の話だがね、割り当てられたセメントの横流しだけでも儲けたやつも中にはいたんだ。 しかし、コンクリートやコンクリート製品にして販売をすれば、結構、儲けられた良い時代で、原価の3倍を売値としても、買い手は物が欲しいから引き取らざるを得なかったのじゃよ。 買った相手もまた、倍にして売るから、インフレは増長するばかりだった。 だから、我輩は統制は大嫌いじゃ。 1950年には生コンのJIS表示制度が告示され、1960年には全自動生コンプラントが稼動し始めると共に生コン協同組合の結成と、次第に、JIS生コンが世に出ることになるんじゃ。 合わせて、コンクリート工学学会が誕生し、戦後の復興と経済発展に寄与していくんだ。 生コンが出回ると、次は、ポンプ圧送工法の出番じゃ。 コンクリートポンプは1913年にアメリカのCornell kee が最初に考案し、実用化はドイツで1928年に実施されたようだよ。 日本では、土木分野で、最初は水平運搬用としてトンネルの中で使われたようだ。 建築分野はその後で使われるようになったが、主に垂直用として使われだし、その高さを大きくする研究が続けられのじゃ。 ポンプ圧送工法のお蔭で、プレパックドコンクリート工法が誕生した。 この工法は、圧力工法と流し込み工法とがあり、流動性材料としてセメントグラウトを使用することが多いが、その打ち込み時の手段としてこのポンプが大いに役立っているんだよ。 セメントの他に、樹脂やアスファルトなどを注入することもあるよ。 ここで、面白くない統計的の話だが、2004年のセメント生産量は世界中で21億トンで、 日本では6700万トンだったよ。 そして、日本の生コン出荷量は1億2千万m3だった。 ピーク時の1990年には2億m3の生コン出荷量記録があるよ。 次いでだが、同じく2004年度のパイル出荷量は279万トン、ヒューム管61万トンだった。 この年の関東エリアのヒューム管出荷量は19万トンで、ピーク時の昭和48年には全国ベース420万トンを越えて出荷していたことを思うと如何にこの業種の景気が冷えているかが良く解る話じゃろう。 戦前、戦後のある期間はセメントは統制の枠内にあったのじゃよ。 つまり、配給切符の中で、品物が動いたのじゃ。 朝鮮動乱の特需景気の後は3白景気(セメント、砂糖、紙、布)と言われた時代で、中でも、建設復興はセメント無くして出来るものではないから、これを手に入れるのに誰もが、躍起だったよ。 まず、焼き物瓦の代用品としてのセメント瓦や建物の躯体となる空洞ブロックの生産が先行したな。 そして、施工部隊としての職人の養成も急務だったのじゃよ。 至るところに、職人養成の訓練所が出来たよ。 、続いて、道路製品や管類の生産に拍車がかけられたのじゃな。 朝鮮動乱の頃には漸く、統制も解除されるものが多くなって、生産量も鰻のぼりに上昇していったよ。 34年の岩戸景気に引き続きオリンピック景気で一気にコンクリート生産は倍増して行ったのじゃな。 この頃は、道路製品が平板やL型、横断暗渠、が中心に作られていたたが、全学連の平板投石事件以来、舗道はアスファルト舗装に取って代わられてしまったな。 その舗装はカラフルなインターロッキングに代わられ目まぐるしい動きが続いたよ。 万年塀や水路製品も姿を消していって、その後にL型擁壁とカルバートボックスが動き出した訳じゃ。 プレキャストコンクリート製品 コンクリートが使われ出すと、現場打ち作業から工場製品に代われるものは、便利だし、需要も多くなって製品の数も色々のものが出てきたんだよ。 昔から、レンガとかブロックが、使われていたけれども、1910年には、オーストラリアのW.R.Humeが遠心力成型による管を造り、1925年には日本にも導入がなされた。 続いて1930年には同じく、オーストラリアのR.Williamsの開発したポール.パイルも導入されたんだよ。 ヒュームの名はそのまま製品の名称となり、後に、日本ヒューム社がヒューム管の商標登録を申請をしたが、特許庁がら普通名称として拒絶査定を受けてしまったと言う事件があったんだよ。 羽田コンクリト社でも同じような問題で、スパンパイプを商標登録を受けることが出来無かったんだよ。 いま、正露丸が普通名称化防止策に懸命だね。 遠心力利用した管は75ミリ管〜1800ミリ管までをJIS規格に採用したが、現在は3000ミリ管まで内径範囲を広げているよ。 理論的にはもっと大きいものが出来ても,工場製品だから、運搬が必要で車の幅が製品の外形になる制約を受けてそちらの都合で大きさは抑えられてしまうのじゃ。 大きさと言えば、橋桁も同様に工場製品で、強くて長いものを造るプレストレスト.コンクリートが1886年には考えられ、1928年に遂にフランスFreyssinetがその実用化に成功したのじゃたよ。 この原理は、コンクリート中に埋め込まれた鉄管の中にピアノ線を通し、コンクリートが固まってから、ピアノ線をジャッキで引っ張り、そのままの状態で、コンクリートの端面をクサビかナットで固定し、ジャッキを外すとコンクリートの中に応力が残って、桁が支えることの出来る橋加重を延ばすことができると言うもんだ。 また、鉄筋コンクリートでは無く、鉄筋の代わりに、ピアノ線を埋め込んで置き、コンクリートが固まった後に、ピアノ線にプレストレスを導入することによって、桁の支える加重を増加させるプレテンション方式ができたんじゃ。 その工法をいち早く工場化に突き進めた、前にも話した多摩川の発明家お蔭で、今では、橋のほか、建物の構造体や、鉄道の枕木等多くの、工場製品が造られているんじゃ。 昭和42年に我輩の知人がヨーロッパのコンクリート製品工場を23箇所見て廻った時の見聞記を雑誌にだしたが、その中に、日本にまだ無いプレキャスト製品としてのPC梁や、スパンクリートが紹介されていたよ。 オムニアトラス、ポーラスパイプ、地中マンホール,斜壁マンホール等も記載されていて、それから、5年〜10年の歳月を得てから、日本でもそれらの製品が見受けられるようになってきたんだよ。 余談だが、その雑誌を見て、尋ねてきた人の中に、花王マイテイの服部健一さん、秩父の神田衛さん、マンホールの大池さんがいたそうだよ。 偉い人はどこか違うね、あんな小雑誌の記事をも目を通し、実践するんだから。 道路、下水、環境製品 建築用コンクリート資材にはプレストレスト製品の構造材や、壁構造用の壁板、カーテンウオール、床板、ベランダ、屋根材等があって、数え切れないほどの製品が、遠心工法、振動成型、プレス工法、真空工法、含浸工法、プレストレスト工法、吹きつけ工法等に拠って形付けられているんだ。 材料によっては、それが、繊維コンクリートであったり、樹脂コンクリートであったり、硫黄コンクリートであったりするわけじゃ。 道路に使用される道路用製品や下水道に使われるカルバート、トンネルに使用されセグメント、河川に使用される護岸ブロック,貼りブロックがあるが、最近はポーラスコンクリートの研究が進み、河川、湖沼、海洋や屋上緑化,舗装等にポーラス化が目覚しい状況なんじゃ。 プレスコンクリートは、戦前には焼き瓦の代用品としてセメント瓦が作られ、戦後はいち早く厚型スレトとしてJIS化された。 同時に空洞ブロックが建築用に生産され、これも、JS化が早かった。 戦後の 1950年にはドイツでインターロッキングがプレス工法により開発され、日本にも1973年に小野田セメントがオートマチック空洞ブロックのベッサー機を導入したように、自動プレス機を導入し、舗装用ブロックの普及を図った。 これ等のプレス機は真空プレスと振動プレス機に分類されるが、発展するのは、振動プレス機の方だった。 この応用範囲はスピンパイプから、枡、マンホール、護岸ブロック,道路製品等多岐にわたって言ったのじゃ。 日本では今でも、流し込み製品が多いが、西欧では1950年代にはプレス製品が流し込み製品を越え、1960年台には80%以上はプレス製品で占められているんじゃ。 こうなると、製品規格もプレス製品に合わせたものに変わって行き、日本のように1ミリ、2ミリなどの細かな許容誤差は無いんじゃ。 外観もそうじゃ。 気泡何ミリ以上のものが10cm2に何個以上はアウトなんて規格は無い。 何割、何%だね。 この規格を決めるのは役所だから、日本では、プレス製品は伸びない。 水セメント比が少ない方が良いのに決まっているし、水が少ないコンクリート工場は清潔で、排水公害のすくなさも比較にならない話じゃが、どうにもならない。 つるつる肌の製品を良しとし、ざらざら肌は不良品と決め付けている。 情けない話しじゃないか。 それでいて、施工後の道路製品の肌の数年後をプレス製品と比べて見なさい。 日本でのつるつる肌は二酸化炭素で真っ黒け、おまけに、凍害、塩害にざらざらで、なんとも、醜い状態をさらけ出している。 西欧で舗道縁石の古い肌を見たことがあるかい。 荒いテクスチャーはひび割れや表面剥離がなく、耐久性とか、均一性に優れていることは間違いない。 コンクリート製品製造設備 統制経済の中でのセメント 戦前、戦後のある期間はセメントは統制の枠内にあったのじゃよ。 つまり、配給切符の中で、品物が動いたのじゃ。 朝鮮動乱の特需景気の後は3白景気(セメント、砂糖、紙、布)と言われた時代で、中でも、建設復興はセメント無くして出来るものではないから、これを手に入れるのに誰もが、躍起だったよ。 まず、焼き物瓦の代用品としてのセメント瓦や建物の躯体となる空洞ブロックの生産が先行したな。 そして、施工部隊としての職人の養成も急務だったのじゃよ。 至るところに、職人養成の訓練所が出来たよ。 、続いて、道路製品や管類の生産に拍車がかけられたのじゃな。 朝鮮動乱の頃には漸く、統制も解除されるものが多くなって、生産量も鰻のぼりに上昇していったよ。 34年の岩戸景気に引き続きオリンピック景気で一気にコンクリート生産は倍増して行ったのじゃな。 この頃は、道路製品が平板やL型、横断暗渠、が中心に作られていたたが、全学連の平板投石事件以来、舗道はアスファルト舗装に取って代わられてしまったな。 その舗装はカラフルなインターロッキングに代わられ目まぐるしい動きが続いたよ。 万年塀や水路製品も姿を消していって、その後にL型擁壁とカルバートボックスが動き出した訳じゃ。 コンクリート二次製品にはどんな製品があるのだろうか コンクリート業界の歴史(協会や組合の生い立ち) オーストラリアのアデレイド町に住むヒューム兄弟がが1910年に発明した遠心力管は1910年直ちに日本にも導入され、1924年日本ヒュームの独占事業が開始されたが、特許切れの1948年に高圧コンクリート製品研究会としての協会を発足させた。 1950年にはJISA5303『遠心力テッキンコンクリート管』として制定されたが、その間、羽田ヒューム,中川ヒューム、ゼニスパイプが製造に加わり、先発したこの4社は暫くはシェアを分け合っていた。 この4社は後に、円心会を組織し、時の総理大臣の紹介があっても、新規加入は認めないと豪語していた。 1878年には全国ヒューム管協会と名称を変えて形式上は他の中小メーカーを加えた協会を作り、現在の組織に纏めた。 ヒューム管に遅れて1955年コンクリートポール.パイル推進協議会を設立し、1956年現在のコンクリートポール.パイル協会を大同コンクリート,日本コンクリートを含む14社で設立した。 同会員の 後発の旭化成はその後急激に業績を伸ばした。 先のヒューム管協会内の円心会メンバーに対抗して小規模メーカーの7社(日本高圧、エタニットパイプ,日産コンクリート,高村建材、東京コンクリート,栗本コンクリート,関東ヒューム)が7社会を結成してその地位の向上を図った。 円心会や7社会は協会組織と異なって、営業的な目的があったので、協同組合が誕生すると自然消滅的に解散した。 この2団体の外に、道路用製品を主体事業とするメーカーの団体の全国コンクリート協会とコンクリートブロック協会があり、合わせてコンクリート4団体となった。 全国コンクリート協会はその前身の1950年に30社で発足したコンクリート製品研究会から出発し、1959年に今の全国コンクリート製品協会に改称した時には100社の会員を擁していた。 その後、公共事業の伸びと共に発展し、ピーク時には300社を凌ぐ会員数を擁するまでに至った。 パイプでは遠心力管が先行していたが、戦後の復興期には小規模の手詰め管として普及に努めた鶴見コンクリートや四国ヒューム管,福生コンクリート社等が組織つくりに寄与した。 この外、屋根材の厚型スレート組合等があるが、コンクリート業界の生い立ちの中にはスレート業界からの転身するものも数多いのも事実である。 羽田社,興建社、高村社、藤沢社もスレート事業家からの出身だし、まだまだ、今、中枢にある数多くの社の関係がセメント瓦業界からの生い立ちと言うのも興味深い話である。 協会設立の目的が共存共栄の親睦と技術の向上にあったが、オイルショックの経験を経て,分権化グループの結成が多くなって来た。 きれい事でなく自衛手段として売れるものを作る集団の中に入る流れでもある。 これは、協会員の縮小になって協会離れが止まらない現状となっている。

コンクリート関連特許の歴史(世界最初の工業所有権法はイタリアから) まず、1474年:この年、イタリア.ヴェネチア共和国は発明者条例を公布した。 これが世界最古の特許の成文法とされる。 1624年:専売条例としてはイギリスのジェームス1世が制定し、これが現今の特許制度の基本的な考え方とされる。 1721年:(享保6年)日本では八代将軍吉宗が享保の改革の中で、『新規御法度」のおふれを定め、お菓子、おもちゃ、着物などの新しい工夫を禁止した。 伝統を守ることが新規なものの禁止とは余りにも保守的な思想じゃったね。 1871年:(明治4年)日本で始めて『専売略条例」を定めたが、発明の審査をする人材に欠け,翌明治5年には廃止され、改めて専売特許条例を作ることとなった。 1883年:工業所有権保護のためのパリ条約締結がなされた。 1873年に開催されたパリ万国博覧会に出品された発明の模倣が外国で頻繁に行われとことを反省 し、発明者の権利を国際的に保護をするためのパリ条約が締結された。 1884年(明治17年)我が国の最初の商標法である『商標条例』が制定された。 そして、商標第1号は京都府の平井祐喜さんの膏薬丸薬でした。 1885年:明治18年に『専売特許条例」を制定し、専売特許所が設立された。 ところで、特許第1号は京都府の堀田瑞松さんの錆止め塗料とその塗法でした。 1888年(明治21年)意匠条例の公布,施行去れ、意匠第1号は栃木県足利市の須永由兵衛さんの織物縞の意匠でした。 この年、専売特許条例は改正されて特許条例となった。 1890年:には豊田佐吉の木製人力織機が特許になった。 1896年:には外国人の特許を認めました。 1899年:(明治38年)には日本はパリ条約に加盟した。 1905年:(明治38年)実用新案法の制定。 1934年(昭和9年):不正競争防止法が制定し、この年に、旧特許庁々舎が完成した。 1967年:世界知的所有権機関(WIPO)条約が設立された。: 1978年:特許協力条約に日本が加盟。 1989年:現在の特許庁舎が完成。 1990年:我が国で世界初の電子出願を受付。 従来は、特許を取るために、発明の内容を書面にして特許庁に申請をしていたが、発明の内容を電子ファイルにまとめてパソコンで出願が出来る ようになった。 1994年:新実用新案制度(技術評価書)を導入した。 2002年:知的財産基本法が成立。 2003年:知的財産戦略本部発足。 以上が特許法制に至るに各国の大凡の歴史じゃ。 ところで、その特許を得たコンクリート特殊製品に関連するものは1824年イギリスのAspdinのポルトランドセメント、1910年オーストリアW.R.Humeの発明で、日本には1925年に導入された鉄筋コンクリート管、1963年のRCボックスカルバートの発明が目立つのう。 戦後の法文は口語体で1条に目的を掲げていて分かり易くなっているよ。 2004年のWIPOによる日本の特許庁への出願件数は42万3081件(前年比2,4%増)だった。 2位はアメリカ特許庁、3位は欧州特許庁、続いて韓国、中国だった。 ただし、日本の特許登録件数は12万4192件で、アメリカの16万4291件を下回った。 2006年3月26日:政府.総合科学技術会議の作業部会は、政府資金による研究で取得した大学などの特許を、ほかの大学が原則無償で使用できるとする指針をまとめた。 2006年9月アメリカが先発明主義からの転換を図った。 追い風にして貰いたいものである。 2007年(平成19年)2月8日:特許庁は特許検索システムを前面開放と報じた。 その中で、日本は8,3%増の2万6千9百件で2位を保った。 国別では韓国と中国が急増し、日本を含めた東アジアが世界の4分の1を占め、WIPOは『世界の発明地図が変わりつつある」と指摘している。 |

||||||||||||||||||||||||||

ルーブル博物館から